Mit freundlicher Unterstützung des Internationalen Künstlerhauses Villa Waldberta der Landeshauptstadt München

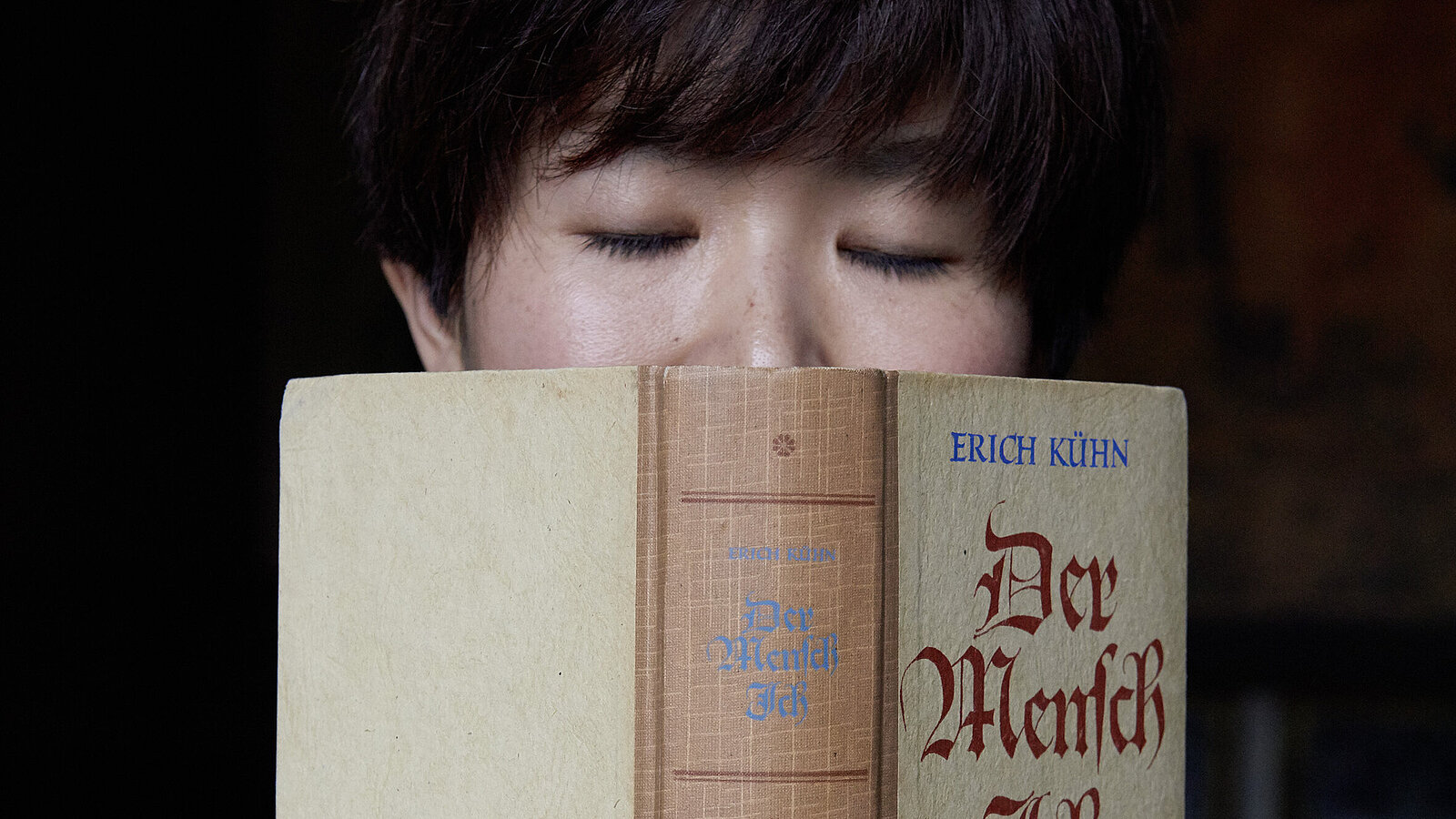

Im Rahmen der Reihe RICOCHET zeigt das Museum Villa Stuck die multisensorische Ausstellung »Die Bibliothek der Gerüche« der japanischen Künstlerin Hisako Inoue in den Historischen Räumen. Die Gerüche antiquarischer Bücher stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Inoue hat diese im Vorfeld in Antiquariaten, auf Flohmärkten oder in privaten Bücherregalen ausgewählt. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Buch auf olfaktorischer Ebene, losgelöst von visuellen oder inhaltlichen Werten, erscheint ungewöhnlich, ist doch das gedruckte Buch als Medium wertvoller Inhalte eng mit seiner Gestaltung verbunden. Die Bandbreite der präsentierten Bücher, darunter eine Bibel oder ein »Lustiges Taschenbuch«, zeigt die allgemeine Verbundenheit des Menschen mit dem Buch. Haptische, auditive und visuelle Eindrücke unterstreichen diese Beziehung zwischen Mensch und Buch.

Die Künstlerin lädt die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung zur Interaktion ein – erst ihre Teilhabe durch Riechen, Hören, Sehen und Tasten vervollständigt die Ausstellung. Ein wichtiges Merkmal der olfaktorischen Wahrnehmung ist ihre enge Verbindung mit Gefühlen und Erinnerungen. Gerüche werden im limbischen System aufgenommen, in dem sich die Hirnstrukturen befinden, die für Gefühle und Erinnerungen zuständig sind. Düfte triggern unser implizites Gedächtnis und können Gemütszustände aufrufen, die um vieles intensiver sind als die durch das Sehen und Hören geweckten. Wenn man einen bestimmten Geruch wahrnimmt, erinnert man sich auch an bestimmte Ereignisse, die sich zugetragen haben, die Forschung spricht in diesem Zusammenhang vom »Proust-Effekt«, dessen Bezeichnung auf die »Madeleine-Episode« aus Marcel Prousts Jahrhundertroman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« Bezug nimmt. Hier löst der Geschmack des Gebäcks beim Erzähler neben Glücksgefühlen ein Erlebnis »totaler Erinnerung« aus, das von den Empfindungen aus Kindheitstagen erfüllt ist. Dieser Effekt betont den situativen und episodischen Charakter der Geruchserinnerungen, wodurch der gesamte Kontext, in dem ein Geruch einst wahrgenommen wurde, wieder wachgerufen wird. Auch Hisako Inoue dienen die Gerüche der Bücher als Kommunikationswerkzeuge für Gefühle und Erinnerungen.

In Japan gibt es eine traditionsreiche Geruchskultur, die weit zurückreicht. Inoue sieht sich in der Tradition der japanischen Duftzeremonie, eine weltweit einzigartige Form der Duftkultur, die unter dem Namen kōdō bekannt ist, was wörtlich übersetzt „Lauschen auf den Duft“ bedeutet. Dabei geht es um die olfaktorische Einführung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Auswahl duftender Hölzer durch den Zeremonienmeister in kontemplativ-meditativer Stimmung. Im Zusammenhang mit kōdō erfolgt das Riechen nach einer speziellen Methode. Kōdō ist eine der drei klassischen japanischen Künste der Verfeinerung und dient der Vervollkommnung der olfaktorischen Wahrnehmung. Hisako Inoue bietet im Rahmen der Ausstellung Workshops an, in denen sie die Methode der Duftzeremonie anwendet. Ihre Geruchskunst sieht sie als Kommunikationsmodell, eine moderne Version der japanischen Duftzeremonie, die individuelle Erinnerungen und Assoziationen der Besucherinnen und Besucher wachruft und ins Gespräch darüber bringt.

Ein Anliegen Inoues ist es, den ansonsten vernachlässigten Geruchssinn in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Seit langem lässt sich die Missachtung und Abwertung des Geruchs feststellen. Bereits Immanuel Kant schrieb in seiner »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« von 1789 vom Geruchssinn als dem entbehrlichsten aller Sinne.

Hisako Inoue (geb. 1974) lebt und arbeitet in Yokohama, Japan. In ihren Ausstellungen legt sie großen Wert auf eine alle Sinne ansprechende Präsentation mit einem besonderen Schwerpunkt auf der olfaktorischen Wahrnehmung. Sie studierte an der Joshibi Universität für Kunst und Design in Kanagawa, wo sie seit 2004 auch als Dozentin tätig ist. Neben ihrer Lehr- und Ausstellungstätigkeit vermittelt sie in Geruchsworkshops Aspekte der Geruchskunst. 2016 war sie mit einem Stipendium im internationalen Künstlerhaus Villa Waldberta der Landeshauptstadt München. Seit 2006 bildet Hisako Inoue mit dem Soundkünstler Takuro Shibayama das Künstlerduo Airplug und seit 2013 arbeitet sie mit der Wissenschaftlerin Dr. Mika Shirasu zusammen, die Gerüche an der Universität Tokio analysiert.

Zur Ausstellung

Die antiquarischen Bücher sind mit ihren unterschiedlichen Gerüchen Sinnbild eines »gelebten Lebens« – im Sinne der animistischen Tradition Japans, des Glaubens an die Beseeltheit von Gebrauchs- und Alltagsgegenständen. Hisako Inoue sieht Parallelen zwischen Buch und Mensch und vergleicht den Verlauf eines menschlichen Lebens mit den Stationen einer Buchnutzung. In Zeiten der Digitalisierung und des e-books erscheint die Präsentation der engen Verbundenheit des Menschen zum gedruckten Buchs nostalgisch. Die Verbundenheit zeigt sich auch in den menschlichen Spuren, die durch Fingerabdrücke, eingelegte Fotos oder getrocknete Blumen in den Büchern hinterlassen wurden.

Hisako Inoue, die in Japan schon zahlreiche Ausstellungen mit Geruchsinstallationen realisiert hat, stellt der immer weiter voranschreitenden Desodorierung weiter Lebenssphären den authentischen Geruch des Alltagsgegenstandes Buch gegenüber. Versuchte man bereits im 18. Jahrhundert im Zuge der Entwicklung von Hygiene- und Reinlichkeitsstandards den öffentlichen Raum zu desodorieren, wurde daraus im 20. Jahrhundert ein Trend zur generellen Beseitigung von Alltagsgerüchen. Kosmetische und pharmazeutische Unternehmen entwickeln fortlaufend neue Duftstoffe, um verschiedene Alltagsgerüche zu verdrängen. Die ästhetische Bewertung von Gerüchen und die Wahl desodorierender Geruchspraktiken ändert die Wahrnehmung von Alltagsgerüchen grundlegend. Dies fördert die olfaktorische Intoleranz, die eine Kategorisierung in Geruchsloses bzw. Wohlriechendes als sauber, geordnet, schön und zivilisiert auf der einen Seite und in Stinkendes als Symbol des sozial Untergeordneten, Animalischen, Unzivilisierten und Schmutzigen auf der anderen Seite vornimmt. Die Geruchsbekämpfung in privaten wie öffentlichen Räumen und bei der Körperpflege ist in Japan besonders stark ausgeprägt. Neben Luftreinigern in Kinos werden in etwa der Hälfte aller japanischen Bibliotheken Buchreinigungsmaschinen eingesetzt, die die Bücher nicht nur reinigen und desinfizieren, sondern auch desodorieren.

Neben Druckverfahren und Papierzusammensetzung wirkt sich die menschliche Benutzung der Bücher auf den Geruch aus. Wie bei vielen anderen »geruchsbasierten« Künstlern vermittelt auch in Inoues Ausstellung ein naturwissenschaftlicher Ansatz die biologischen und chemischen Hintergründe der Gerüche. In enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlerin Dr. Mika Shirasu von der Universität Tokio wurden die Gerüche von Büchern analysiert – mittels einer gas-chromatografischen / massen-spektrometrischen Analyse. Dabei werden die Gerüche aufgetrennt und einzelne Komponenten identifiziert. Die repräsentativen Geruchsbestandteile der einzelnen Bücher werden in Netzwerkdiagrammen visualisiert. Die 18 Geruchskomponenten, die zur Geruchsqualität der präsentierten Bücher beitragen, sind in kleinen Glasfläschchen präsentiert, an denen die Besucherinnen und Besucher riechen können. Darunter Bornanon (Kampfer), Essigsäure, Borneol, Eukalyptol, Hexanal, Lilial, Linalool, Octansäure, Patchouli-Alkohol, Thymol und Vanillin. Die naturwissenschaftlichen Fakten tragen zu einem vertieften Verständnis des Geruchssinns bei und stehen dabei im Gegensatz zur individuellen Wahrnehmung von Gerüchen, die nicht nur sehr ephemer, sondern auch bei jedem Menschen individuell sehr unterschiedlich ist. Das Flüchtige der Gerüche wird auch durch die Soundinstallationen des Künstlers Takuro Shibayama verdeutlicht. Er stellt Geräusche von Handlungen mit Büchern akustisch dar: Geräusche aus Bibliotheken oder das Umblättern der Seiten in verschiedenen Gemütszuständen, die wiederum auf Erinnerungen und Gefühle verweisen, die von Gerüchen hervorgerufen werden.

Olfaktorische Kunst bezieht durch die Subtilität und das Ephemere des Materials den Rezeptionsprozess in die künstlerische Strategie mit ein. So wird der Besucher dieser Ausstellung aufgefordert, sein emotionales Gedächtnis zu aktivieren. Die Kommunikation der Besucherinnen und Besucher über individuelle Erfahrungen sieht Inoue als wesentlichen Bestandteil der Ausstellung, nicht zuletzt, um auch die Sprachferne als ein typisches Merkmal der Geruchswahrnehmung zu überwinden, die auch kulturhistorisch durch die lange Abwertung des Geruchssinns bedingt ist. Das spärliche Vokabular für Gerüche in der deutschen Sprache lässt Gerüche üblicherweise in Bezug auf den Gegenstand beschreiben, der den Geruch hervorbringt (es riecht nach Gras) oder auf deren emotionale Folgen (es riecht gut). In unserer von Visualität geprägten Gesellschaft birgt die Ausstellung die Chance, die Nase nicht nur zum Ein- und Ausatmen zu benutzen, sondern seinen Geruchssinn zu verfeinern und dadurch die eigene Umgebung neu zu entdecken.

Katalog

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Herausgeber: Michael Buhrs, Anne Marr. Mit Beiträgen von Cecilia Bembibre und Matija Strlič, Madalina Diaconu, Takuro Shibayama und Mika Shirasu sowie einem Gespräch zwischen Anne Marr und Hisako Inoue.