Anlässlich des 130. Todestages von Honoré Daumier (1808–1879) präsentiert das Museum Villa Stuck eine Ausstellung mit rund 100 der besten Grafiken und Skulpturen des französischen Künstlers. Als Bildjournalist hat Daumier innerhalb von 40 Jahren ein umfangreiches Werk von 4000 Lithographien geschaffen. Seine großen Zyklen über die politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse der Epoche haben bis heute nichts an Aktualität und Brisanz verloren.

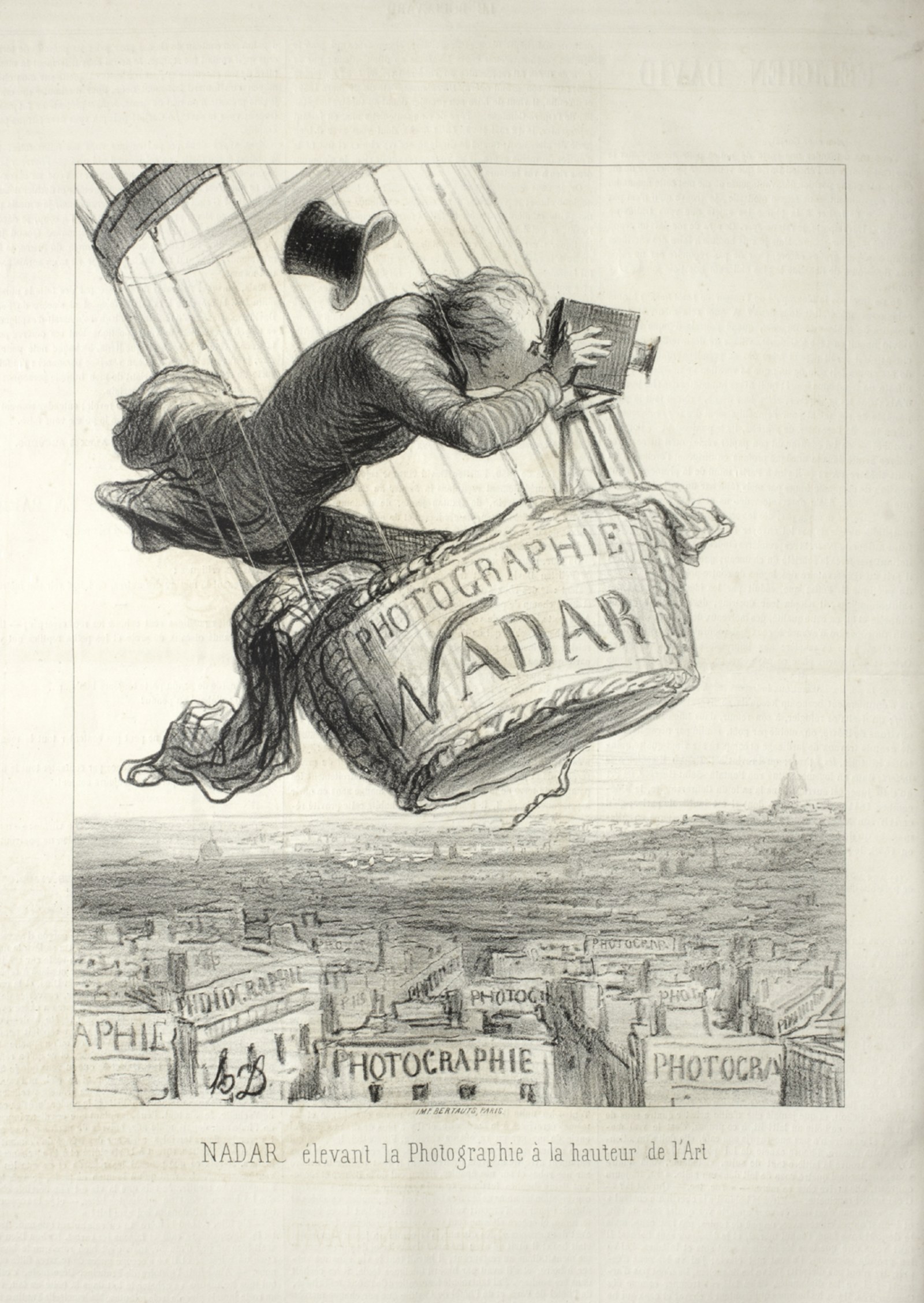

Seine beliebten Karikaturen erschienen ab 1829 in der Wochenzeitschrift »La Silhouette« von Félix Nadar, später in der von Charles Philipon gegründeten politisch-satirischen Zeitschrift »La Caricature« und dem Pariser Satirejournal »Le Charivari«. Wie sein Landsmann Balzac in der »Comédie humaine«, schuf Daumier eine illustrierte Kulturgeschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert. Der Sohn eines Glasers aus Marseille prangerte in seinen pointierten Darstellungen korrupte Rechtsprechung, Politik und Beamtentum an. Seine politischen Karikaturen bewegten sich am Rande der Pressefreiheit; als er den Bürgerkönig Louis-Philippe als »Gargantua« (Vielfraß) verhöhnte, brachte ihm das eine halbjährige Gefängnisstrafe wegen Majestätsbeleidigung ein.

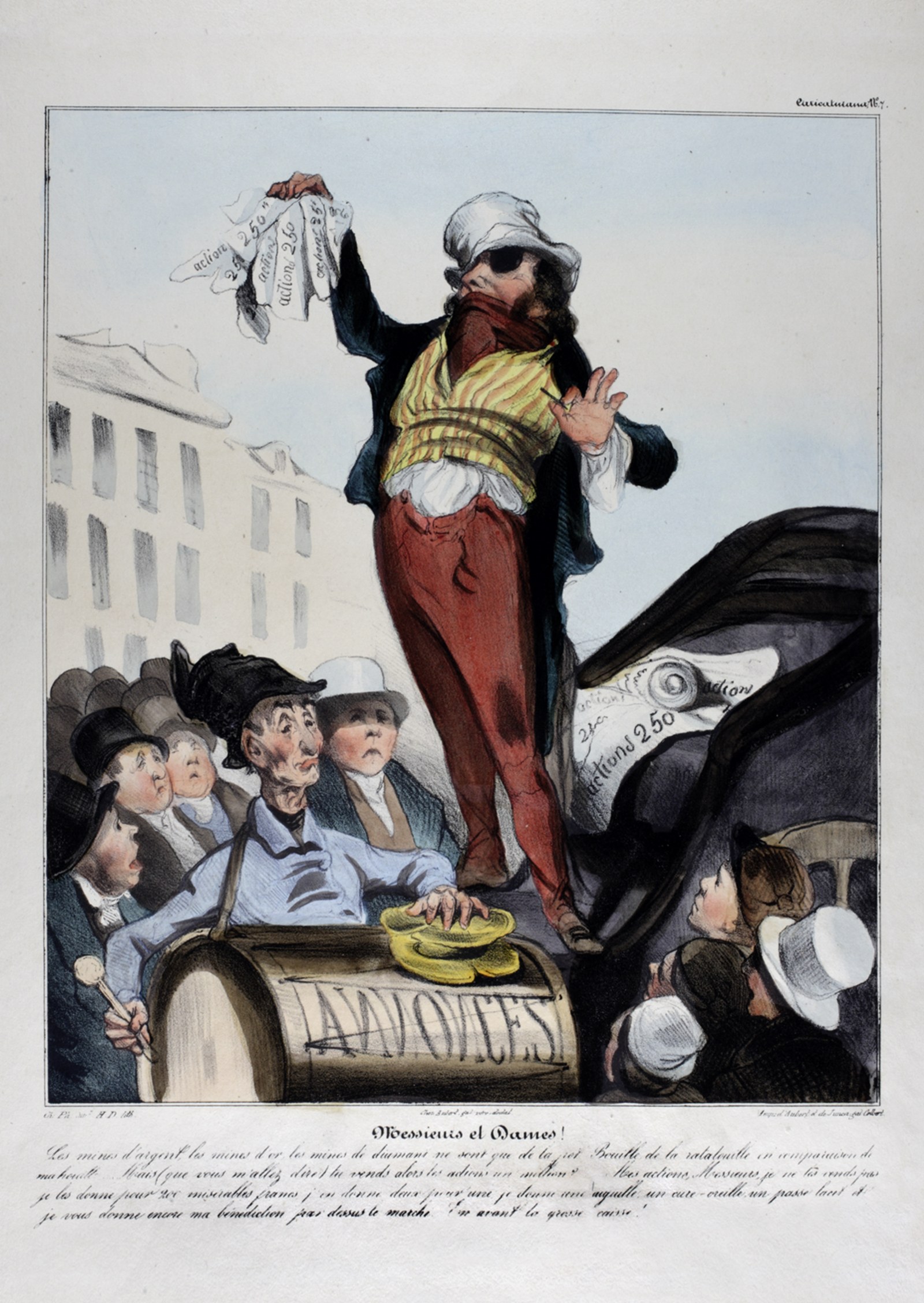

Das folgende Verbot der personifizierten Karikatur und die strengeren Pressegesetze ab 1835 führten dazu, dass Daumier die Figur »Robert Macaire« erfand. Dieser verkörperte als skrupelloser Geschäfts-mann den Prototyp einer sich massiv industrialisierenden Gesellschaft.

Nach der Revolution von 1848 und mit Beginn des Bonapartismus brach für Daumier ein neues Goldenes Zeitalter der politischen Karikatur an. Als weitere Figur erschuf er den »Ratapoil«, eine haarige Ratte, mit der er Heuchelei und Verkommenheit des Zweiten Kaiserreichs entlarvte. In dem zotteligen Geschäftsmann mit Zylinder, Stock und Schnurrbart erkannten seine Zeitgenossen mühelos den gierig nach der Macht greifenden Neffen Napoleons.

Mit der Schilderung der Sitten und Unsitten des bürgerlichen Paris schuf der überzeugte Republikaner Daumier eine Enzyklopädie der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Seine Motive fand Daumier in Fabeln, der Bibel, in englischen Karikaturen und in der Welt der Antike.

Die Ausstellung zeigt frühe und späte politische Blätter sowie gesellschaftskritische Darstellungen aus den Jahren zwischen 1835 und 1850. Neben so berühmten Arbeiten wie »Der Traum des Erfinders des Zündnagelgewehrs am Allerheiligentag« (1866) und »Transnonain-Straße am 15. April 1834« (1834) findet sich eine Reihe von künstlerisch fesselnden Karikaturen, welche die damaligen gesellschaftlichen Konflikte thematisieren. Begleitend zu den Lithographien werden einige seiner wenigen Skulpturen zu sehen sein. Im Auftrag von Charles Philipon fertigte Daumier zwischen 1831 und 1835 die sog. Parlamentarier-Büsten; kleine, bemalte und ungebrannte Tonskulpturen, bei denen er gekonnt die Charakterzüge der Politiker ins Anatomische übersetzte, und die ihm als Vorlage für spätere Karikaturen dienten.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf, wo sie bereits im vergangenen Jahr gezeigt wurde, dem Käthe Kollwitz Museum in Köln und der Honoré-Daumier-Gesellschaft. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation.

Publikation

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation in der Edition Braus mit Textbeiträgen von Werner Hofmann und Thomas Gädeke, herausgegeben von Herwig Guratzsch mit 31 Abbildungen.

ISBN 978-3-89466-272-1