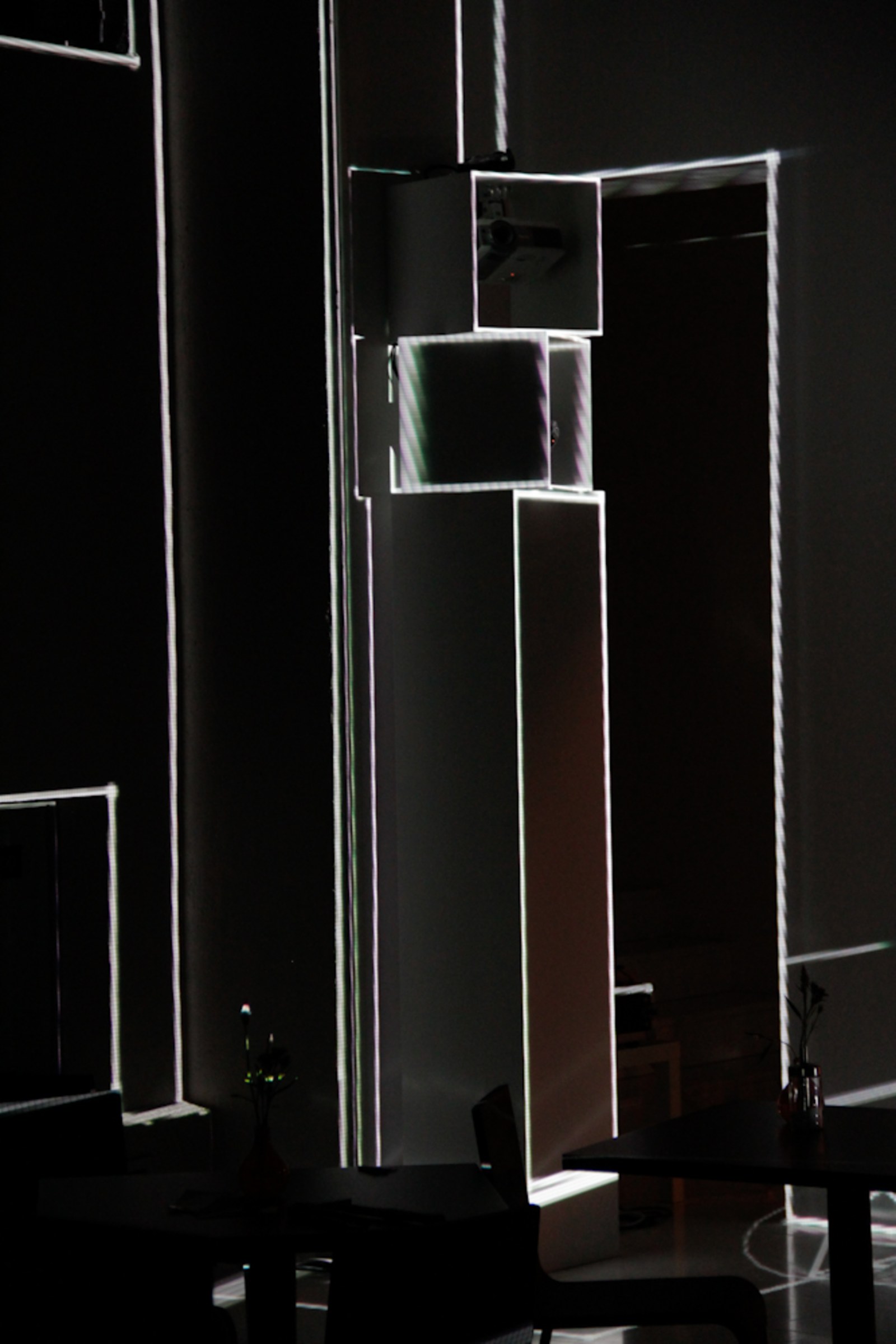

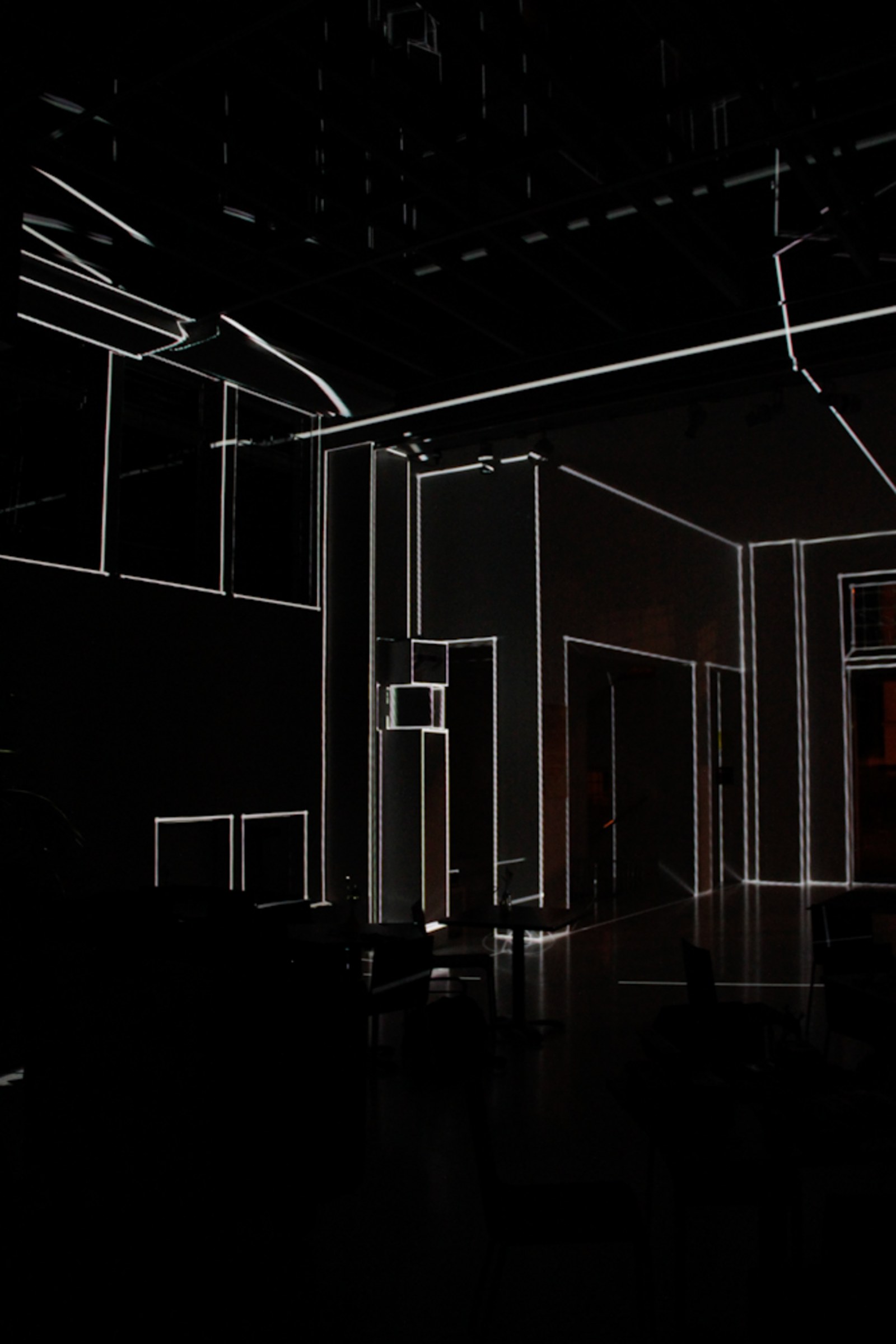

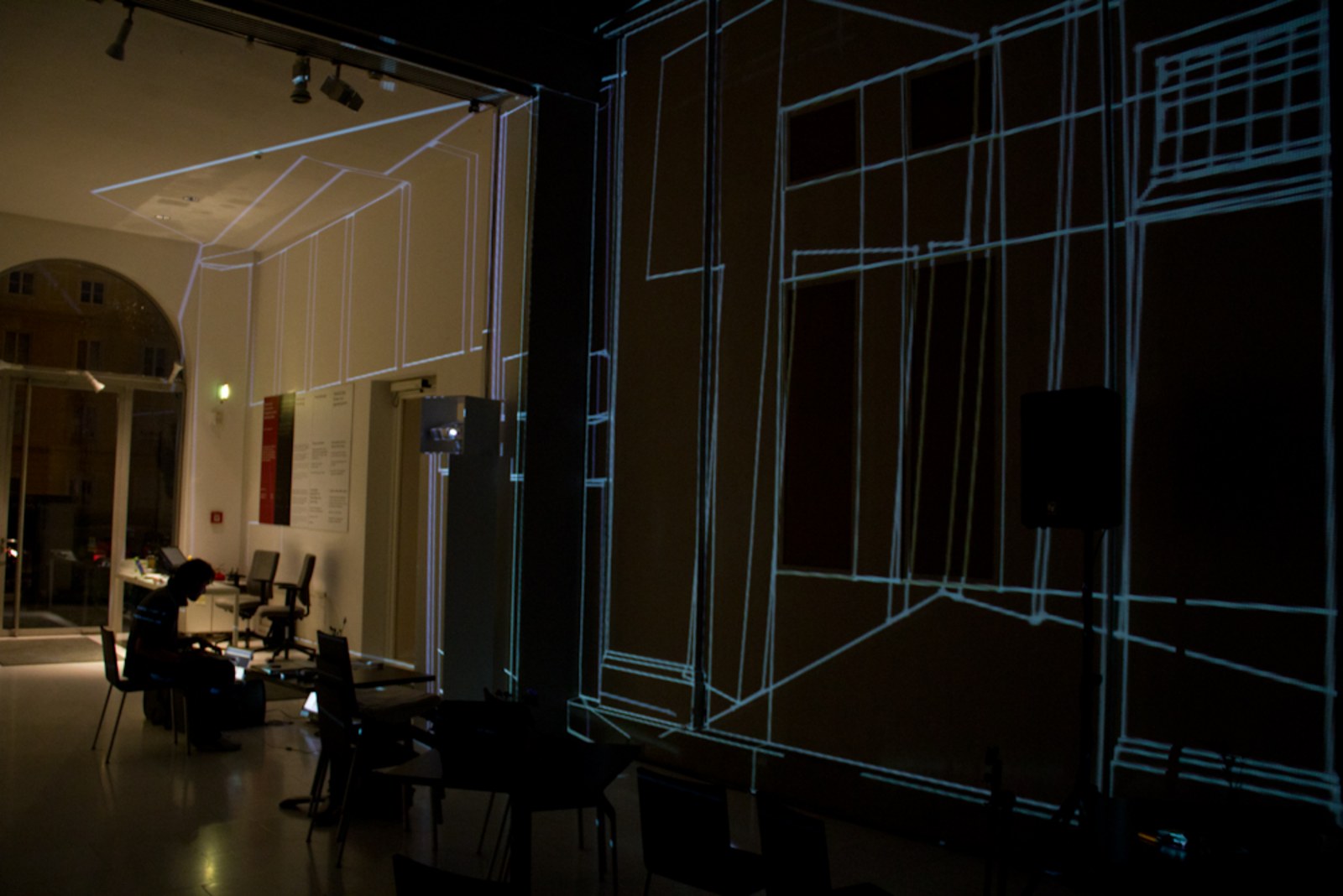

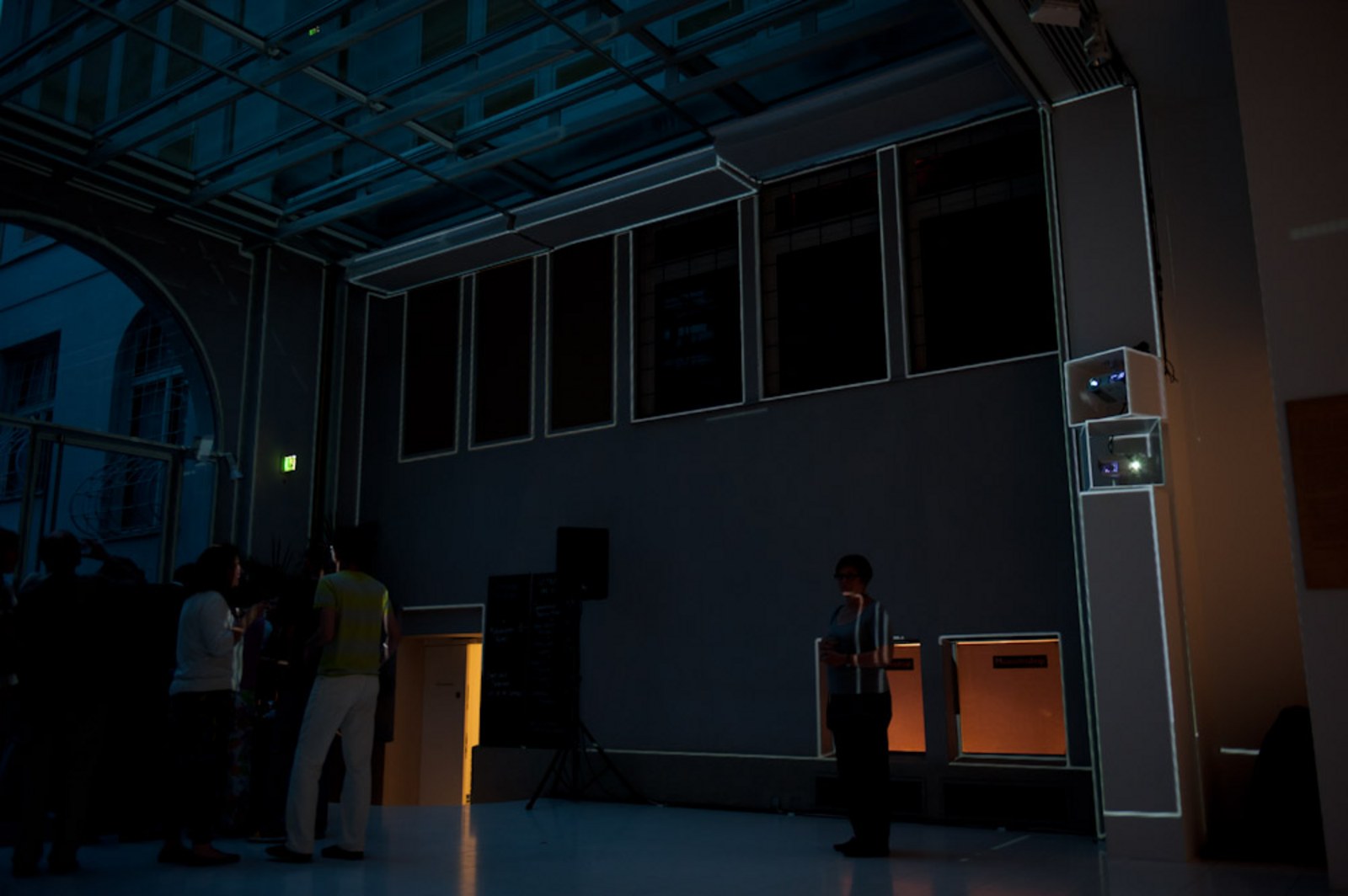

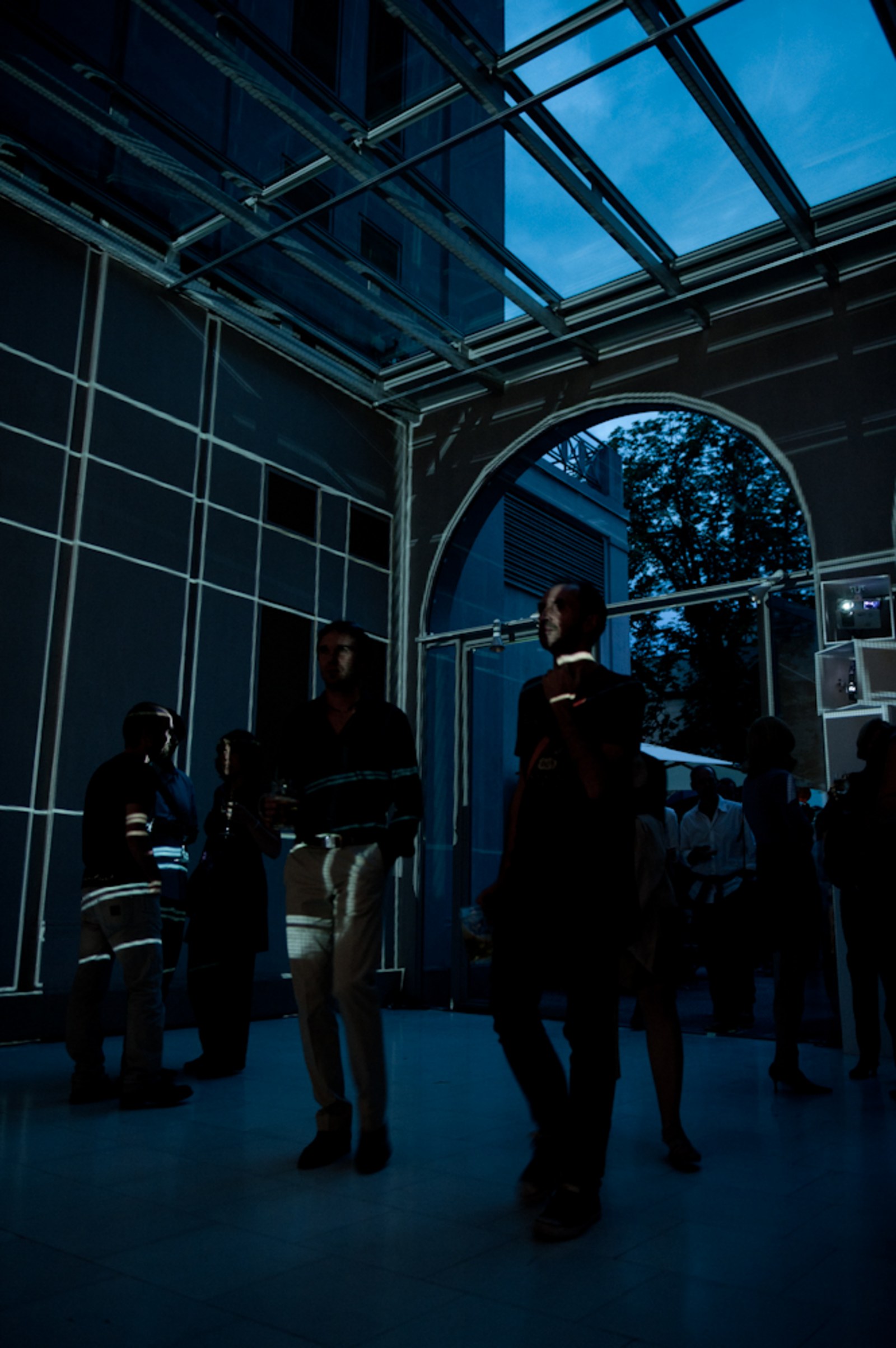

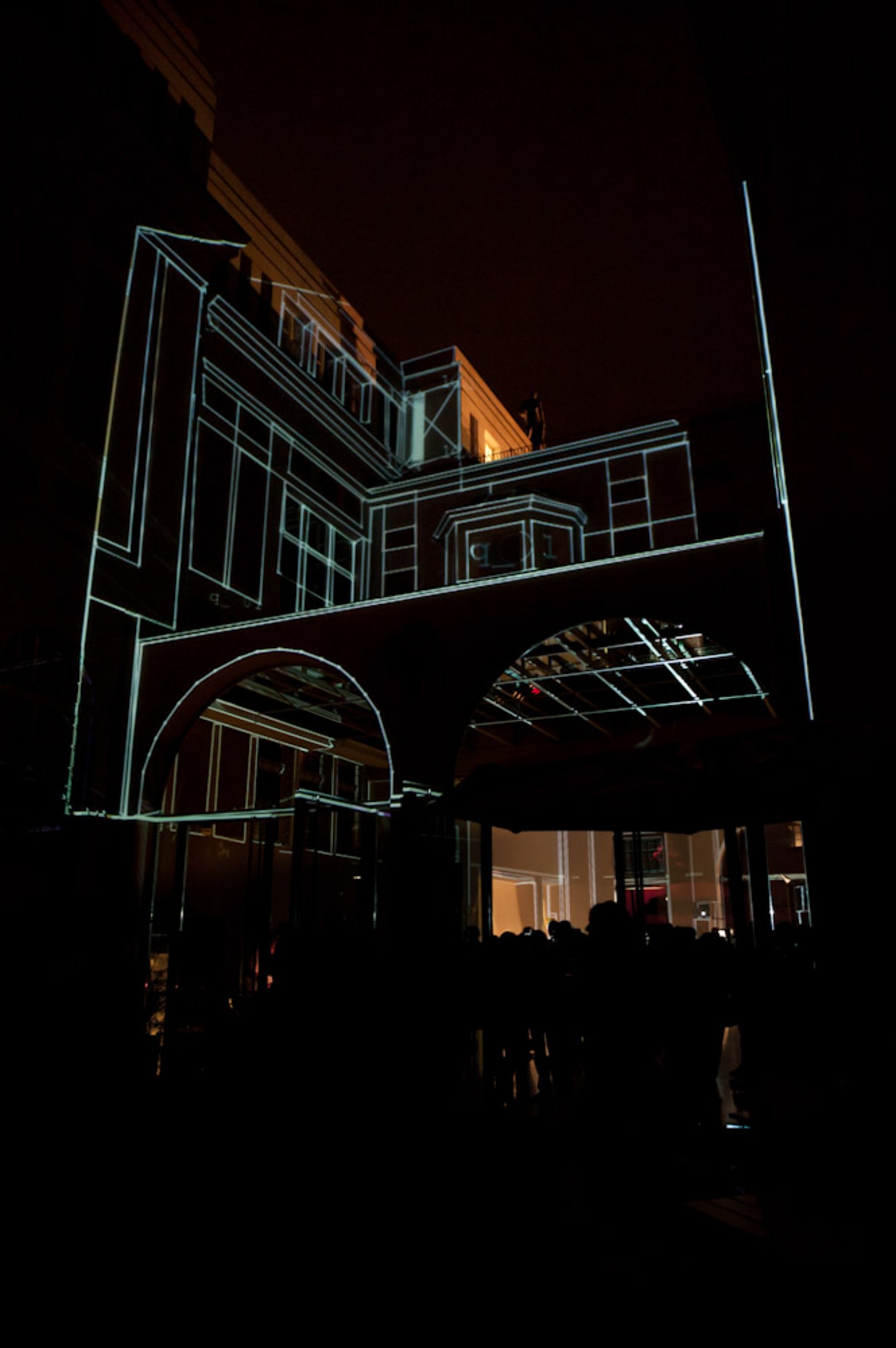

Die interaktive Rauminstallation von Martin Mayer und Quirin Empl rückt den Raum in den Vordergrund: Die architektonischen Besonderheiten und baulichen Elemente der Villa Stuck werden vermessen und interpretiert. Mit einer computergesteuerten Lichtprojektion als digitale Zeichnung zum Leben erweckt, wird diese wiederum auf die reale Architektur projiziert. Mit diesem neuen Raum tritt der Besucher in einen Dialog. Er selbst irritiert die Dekonstruktion, indem seine Geräusche – von einem Mikrofon in Echtzeit aufgenommen – als Störfaktor die digitale Zeichnung in Bewegung versetzen und den Raum schließlich zum sensiblen Organismus deklarieren.

Das Münchner Künstlerduo Mayer und Empl wurde mit einer Reihe von faszinierenden Licht- und Rauminstallationen bekannt, welchen ein eigenständiges, schöpferisches Motiv zugrunde lag, in dem sich Kunst, Architektur, Zeichnung und Clubkultur vereinen: die Rückeroberung des vernachlässigten Raumes.

Zur Installation

In Museen und Galerien wird der Raum funktionell genutzt – dies ergibt sich aus der Genese von der historischen Galerie bis hin zum puristischen White Cube unserer Zeit: Stets ist der Raum die Bühne für die vom Ausstellungsmacher in Szene gesetzte Kunst und steht dabei hinter dieser zurück. Die Münchner Künstler Martin Mayer (geb. 1976) und Quirin Empl (geb. 1980) befreien den musealen Raum aus diesem Schattendasein und rücken ihn in den Vordergrund, um ihn vom Schauplatz zum Protagonisten ihrer Kunst zu machen. Architektonische Besonderheiten wie auch technische und funktionale Ausstattungselemente werden analysiert, vermessen und interpretiert. Eine digitale Zeichnung des erfassten Raums, der Wände und der Decke entsteht und dieses Netz aus Linien und Flächen wird deckungsgleich auf die reale Architektur projiziert. Die computergesteuerte Lichtprojektion wird zur interaktiven Installation, wenn der Besucher den Raum betritt: Seine Stimme und seine Bewegungsgeräusche werden von einem Mikrofon in Echtzeit aufgenommen und versetzen die Zeichnung in Bewegung, irritieren sie, lassen sie – intensiver oder schwächer – schwingen und pulsieren. Indem der Ausstellungsbesucher mit dem Raum in einen Dialog tritt und ihn zum Leben erweckt, deklariert er diesen als einen sensiblen Organismus.

Die Vermessung von Räumen als künstlerische Methode wird als Mapping bezeichnet und meint »zunächst die kartografische Herangehensweise an ein Untersuchungsfeld. ›Mapping‹ bedeutet, die Netzwerke eines Raumes zu erfassen. In diesem Sinne kann es als Instrument zum ›Lesen‹ von […] Orten verstanden werden.« (Essen für das Ruhrgebiet) Konzeptuelle Karten repräsentieren die Realität, sie sind Vorschläge für einen spezifischen Blick auf Umwelt und Umgebung. So werden auch die Rauminstallationen von Martin Mayer und Quirin Empl zu einem Korrektiv unserer räumlichen Wahrnehmung.

Dass der Betrachter mit dem Kunstwerk in einen Dialog tritt, gar interagiert und dadurch das Werk erst zu vervollständigen scheint, rekurriert auf die Rezeptionsästhetik nach Wolfgang Kemp. Hier wird nach dem konkreten Rezipienten gefragt: die persönliche Haltung des Betrachters, sozialgeschichtliche Fragestellungen wie auch der institutionelle Rahmen werden bei der Interpretation von Kunst zu werkimmanenten Kriterien. Der Rezipient wird vom Künstler integrativ in den Bildfindungsprozess und in die Struktur des Werks mit eingebunden. Dabei birgt das Kunstwerk Mittel, um den Betrachter direkt anzusprechen und dadurch seine Rezeption zu steuern. Obwohl ein Kunstwerk mit dem Betrachter dabei nicht in einen offenen Dialog treten kann, kann es dennoch die interpretative Aneignung durch den Betrachter anregen, steuern oder gar beeinflussen (Vgl. Wolfgang Kemp: »Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz«. In: Kunstgeschichte. Eine Einführung. Hg. v. Hans Belting et al. Berlin 20036. S. 247–266; Wolfgang Kemp: Der Betrachter ist im Bild. Köln 1985; Wolfgang Kemp: Der Anteil des Betrachters. München 1983). Diese Interaktion findet sich bei den Rauminstallationen von Mayer und Empl: Die Unterscheidung zwischen Kunstwerk und Betrachter, zwischen Objekt und Subjekt wird aufgehoben. Wenn der Betrachter beginnt, die Projektion zu irritieren, wird seine passive Haltung zu einer aktiven und läutet somit den Abgesang an ein selbstreferentielles Kunstwerk ein.

Auch die Intervention von Martin Mayer und Quirin Empl in der Villa Stuck hat einen ephemeren Charakter: Die zeit- und raumbasierte Arbeit, deren technische Komponenten einen installativen Charakter haben, mag ähnlich einer Performance als Moment von Teamwork gelten. Die Interaktion des Besuchers gilt auch hier als wesentlich für die ästhetische Erfahrung der Projektion des von den Künstlern vermessenen Raums.

Martin Mayer und Quirin Empl

Quirin Empl

Quirin Empl wurde 1980 in Obertaufkirchen (Oberbayern) geboren. Er lebt und arbeitet in München. Von 1999 bis 2002 machte er eine Ausbildung zum Fotografen bei Peter Litvai in Landshut. Seit 2006 studiert er an der Akademie der Bildenden Künste München in der Klasse Res Ingold und erhielt für das Wintersemester 2009 ein Auslandsstipendium an der Istanbul Bilgi Üniversitesi.

Neben den Gemeinschaftsarbeiten mit Martin Mayer entwickelt er mit Hilfe verschiedenster Medien Methoden, die die Realität mit ihren Gesten, Symbolen und Phänomenen hinterfragen. So werden etwa Fotografien übereinander gelegt und damit selbst zum Filter für eine sonst unsichtbare Seite der Wirklichkeit.

Ausstellungen (Auswahl): AG, Akademiegalerie, München (2011); kleines_k, Akademie der Bildenden Künste München, Preisträger der Jahresausstellung zusammen mit Martin Mayer (2010); Die Schöne und das Biest, Videoscreening anlässlich des Preises der LfA Förderbank Bayern, Gasteig, München (2010); EXIT [Ausgang] – Ein begehbares Sprachgehäuse, Lothringer 13, München (2010); Hermetisch Zwart, Noordkaap, Dordrecht, Niederlande (2010); Dazwischen (Einzelausstellung), Litvai Galerie für Fotografie, Landshut (2009); Blote Voeten, King Kong Galerie, Den Haag, Niederlande (2008); Foreign Affairs, Galerie K:ssa Huittisissa, Huittinen, Finnland (2007).

Martin Mayer

Martin Mayer wurde 1976 in Altötting geboren. Er lebt und arbeitet in München. Er etablierte 2001 mit Gleichgesinnten die Videogruppe shado sinfusion synkretistem, nachdem er sich während des vorangegangenen Jahres intensiv mit Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit bewegten Bildern auseinandergesetzt hatte. 2006 erweiterte sich das Netzwerk mit Gründung des Kopffuessler-Kollektivs, dessen Zielsetzung eine umfassende audiovisuelle Gestaltung vorsieht.

Von 2003 bis 2010 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München bei Professor Res Ingold. 2005 bis 2007 unterbrach er sein Studium für einen Studienaufenthalt bei Professor Michael Bielicky an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und einen Arbeitsaufenthalt im Bereich der Postproduktion in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam. Seit 2010 ist er als selbständiger Medienkünstler aber auch in beratender Funktion im Bereich der digitalen Medien tätig.

Ausstellungen (Auswahl): AG, Akademiegalerie, München (2011); kleines_k, Akademie der Bildenden Künste München, Preisträger der Jahresausstellung zusammen mit Quirin Empl (2010); 700IS Reindeerland, Egilsstaðir, Island (2010); VJFEST, Istanbul (2009); node.london – ()RE|BOOT, <AREA10: MEDIALAB/>, London (2008); VisualBigBang, Leipzig (2008); LPM – LIVE PERFORMERS MEETING, Rom (2007); Pomp, Kunstverein Ingolstadt (2006); re/act, Internationales Studenten-Festival für digitale Medienkunst, Heidelberg (2005).

Publikation

Anlässlich der Installation erscheint eine Publikation mit einem Vorwort von Michael Buhrs und einem Beitrag von Sabine Schmid.

Format: 21,70 × 28,50 cm, 16 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Installationsansichten, Broschüre, Drahtheftung, ISBN: 978-3-923244-28-7